Después de ocho días recorriendo Turquía, llego a Bodrum con la emoción de quien está a punto de cambiar de escenario. Mi tiempo aquí es breve, apenas unas horas antes de zarpar hacia la isla griega de Kos, pero suficientes para respirar la esencia de esta ciudad costera bañada por el Egeo.

Nada más llegar, el puerto me recibe con su bullicio de viajeros, ferris entrando y saliendo, y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra los muelles. Me aventuro a recorrer el paseo marítimo, donde yates de lujo flotan con elegancia y los cafés rebosan de turistas disfrutando del sol.

Decido adentrarme en el casco antiguo, perdiéndome entre callejuelas blancas decoradas con buganvillas fucsias. Las tiendas de artesanías y especias desprenden aromas que me transportan a los bazares de Estambul, pero aquí el ambiente es más relajado, más mediterráneo.

No puedo irme sin visitar el Castillo de San Pedro. Subo hasta sus murallas y desde allí, la vista es espectacular: el azul infinito del mar, los barcos listos para zarpar y, a lo lejos, la silueta de Kos esperándome.

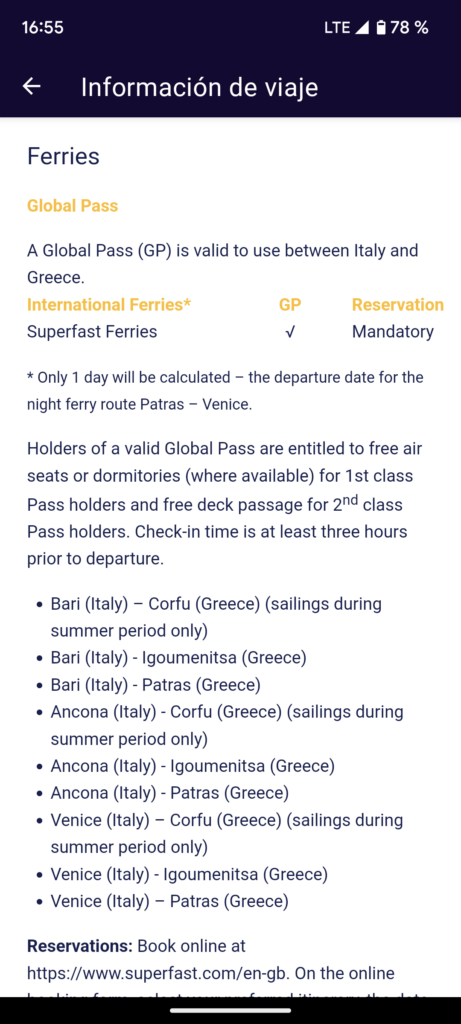

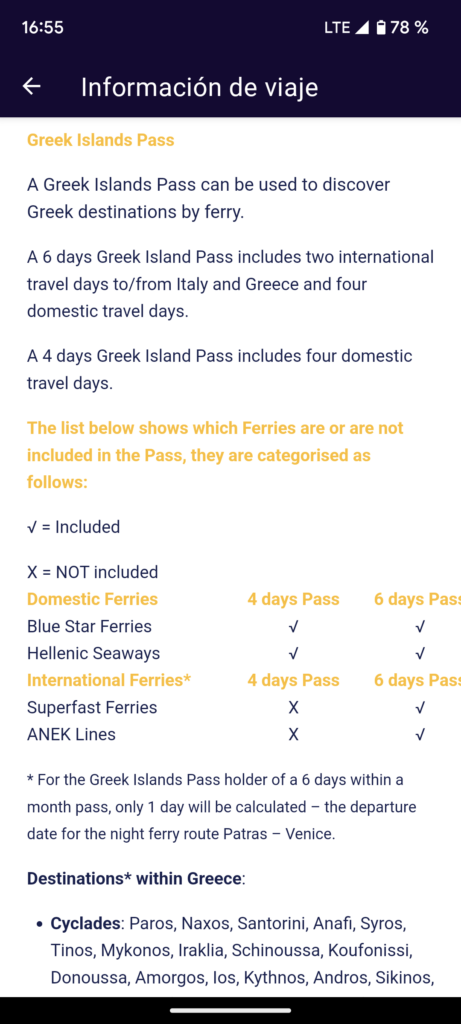

El tiempo apremia. Un último café turco en una terraza con vistas al puerto y regreso al muelle. La cola de turistas es inmensa, todos con el mismo destino: las islas griegas. Me uno a ellos, con mi billete en mano y una mezcla de nostalgia por dejar Turquía y emoción por la nueva aventura que me espera al otro lado del mar